Semiotica di Gaia

Il testo che segue è una revisione dell’intervento presentato il 9 luglio 2015 durante la conferenza-performance “Voci della Terra”, con inserti di danza contemporanea, musica e creazioni visive, organizzata da “La Mama Umbria” nell’ambito del Festival di Spoleto.

di Marco Fratoddi, segretario generale della Fima e direttore de La Nuova Ecologia

Quello che stiamo attraversando è un anno speciale per la Terra e quest’omaggio d’arte che state rivolgendo al Pianeta, l’unico che abbiamo, mi sembra particolarmente significativo anche per il momento in cui si realizza. È speciale, questo travagliato 2015, non soltanto perché sarà probabilmente l’anno più caldo da quando si misurano le temperature e l’afa che incombe da qualche settimana sull’Italia lo conferma. Può essere un anno memorabile anche perché contiene, speriamo, la soluzione – o una parte di essa – ai problemi che attanagliano la nostra casa comune, come cercherò di spiegare più avanti.

Gli effetti del clima che cambia, con i fenomeni meteorologici estremi che ne conseguono, del resto sono ormai sempre più frequenti anche alle nostre latitudini. Rappresentano delle vere e proprie manifestazioni discorsive di una struttura fondamentale che perde il proprio equilibrio – utilizziamo le categorie della semiotica per indagare nei processi di significazione del Pianeta – e ne cerca uno nuovo. È questa, per riprendere il titolo dell’evento cui stiamo partecipando, la “voce della Terra”. Ed è una voce ormai inequivocabile, il lamento di Gaia, l’organismo vivente di cui anche noi siamo parte, secondo la visione che suggerì alla fine degli anni Settanta il filosofo inglese James Lovelock. Basti pensare ai violenti nubifragi che si abbattono ormai sistematicamente anche sui nostri territori, lo scorso anno – per rimanere all’Italia – ne hanno pagato le peggiori conseguenze la Sardegna e il Gargano ma in Cile, in India, in Cina, in Bosnia o in moltissime altre regioni del mondo i segnali dello squilibrio durante gli ultimi dodici mesi non sono mancati. È invalsa anche un’espressione, si parla sui media di “bombe d’acqua” – un neologismo del climate change – per indicare le piogge torrenziali che mettono in ginocchio i centri urbani: l’ultima della lista, ormai impossibile da tenere, è quella che ha investito ieri la cittadina di Mira, in provincia di Venezia, di cui i video immediatamente rilanciati dai testimoni su Youtube forniscono drammatica conferma. Perché esiste anche una spettacolarità della fenomenologia climatica estrema, in qualche modo una fatale attrazione verso la furia degli elementi, rivelatoria di una potenza della natura che ci spaventa ma che allo stesso tempo ci attrae, forse per qualche bisogno ancestrale di catarsi e di ricongiungimento con la biosfera anche nella sua dimensione più temibile. E ancora, mentre l’Europa boccheggia nel caldo, la neve fuori stagione che assedia la Siberia più di quanto non sia lecito aspettarsi anche a latitudini cosi settentrionali, dove la colonnina di mercurio a luglio si attesta di solito intorno ai 13 gradi. Il cambiamento climatico, infatti, non si evidenzia soltanto nell’escalation della temperatura. Lo chiamiamo global warming, riscaldamento globale, ma comprende conseguenze eccentriche come l’incremento, appunto, delle precipitazioni rovinose, le prolungate siccità che provocano l’inaridimento dei suoli e più in generale l’anomalia nel rapporto fra le diverse celle della troposfera.

Il volume di ricerca su Google intorno all’espressione “Global warming” (elaborazione dell’autore)

Ma qual è la responsabilità dei narratori, a prescindere dal linguaggio che praticano, sia che si tratti di arti visive, di azioni corporee o esposizioni verbali – perché pur sempre di narrazioni si tratta a prescindere dalle sostanze dell’espressione che si utilizzano – al cospetto di questi fenomeni? Nel 2005, era la fine di agosto, come ricorderete un rovinoso uragano si è abbattuto su New Orleans, in Louisiana, rivelando all’opinione pubblica americana e conseguentemente a quella globale la consistenza del global warming. La Terra, viene da dire, in quella circostanza ha parlato meglio degli ambientalisti che da oltre trent’anni, vale a dire dalla presentazione del rapporto The limits of growth (“I limiti della crescita”) commissionato dal Club di Roma al Mit, predicavano la necessità di andare oltre il modello economico che guardava – e guarda ancora – allo sfruttamento incondizionato delle risorse ambientali. Il ciclone più rovinoso nella storia degli Usa, con quasi duemila vittime e danni per 81 miliardi di dollari, celebrava così l’inizio di quella che possiamo identificare come la “stagione aurea” della notizia ambientale per eccellenza, che è la notizia sul clima. Sdoganando la questione climatica nel mainstream e catalizzando, come fosse un enzima, l’interesse da parte dell’opinione pubblica mondiale verso un argomento percepito ormai come cruciale per i destini della collettività. Lo certifica la crescita, da quel momento in poi, del volume di ricerca su Google (basta utilizzare il servizio Trend del motore di ricerca per rendersene conto) da parte degli utenti globali intorno alla coppia semantica “global warming” e alle altre espressioni correlate che corrono parallele alle occorrenze degli stessi termini nella partizione News, dove s’indicizzano i contenuti delle fonti giornalistiche. Il clima, lo evidenziano anche le prime pagine dei quotidiani dell’epoca, aveva finalmente aperto una breccia nei media a larga diffusione. E i picchi d’interesse, descritti dai grafici scaricabili on-line, avrebbero via via trovato corrispondenza con altri fatti di cronaca ambientale come l’uscita nel febbraio 2007 del quarto rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) dell’Onu, la presentazione pochi mesi prima della review prodotta dall’autorevole economista Nicolas Stern, su richiesta del governo inglese, circa le conseguenze sul Pil del global warming (pari al 5% del consumo pro-capite durante i prossimi duecento anni ma la percentuale sale al 20 se si considerano anche i danni non di mercato, come quelli per la salute umana, un’incidenza negativa eliminabile tramite un investimento in innovazione pari all’1%). E ancora: l’assegnazione nel 2007 del Nobel per la pace allo stesso Ipcc e ad Al Gore, l’ex vice-presidente degli Stati Uniti che nel 2006 aveva debuttato al cinema con il celebre documentario ispirato alle sue orazioni catastrofiste. Infine, nel dicembre del 2009, la quindicesima Conferenza delle parti (Cop) convocata dall’Onu a Copenhagen, verso la quale si riponeva la speranza che un nuovo protocollo per il clima, sostitutivo di quello redatto nel ’97 a Kyoto e ormai in scadenza, giungesse a compimento. La retorica prevalente nella narrazione di quel periodo, concluso appunto dal flop del summit internazionale, fu quella dell’apocalisse climatica incombente sull’umanità, del rischio globale confermato dalle evidenze dei fenomeni meteorologici estremi, segnatamente da un’iconografia (basti pensare all’orso bianco alla deriva sulla copertina del Time nell’aprile del 2006) che esponeva gli effetti – non le cause e tantomeno i rimedi – degli squilibri climatici. Proprio Al Gore, con il suo An inconvenient truth (“Una scomoda verità”) premiato sempre nel 2007 anche a Cannes, rimane il principale artefice di questa retorica rivelatoria cui faceva da contraltare il fronte negazionista guidato dall’ecologista “pentito” Bjørn Lomborg, autore già nel 2001 del discusso (e discutibile) best seller L’ambientalista scettico.

È sufficiente oggi questa strategia centrata sullo scuotimento emotivo, in qualche modo sull’evocazione di una nuova minaccia globale dopo l’Aids e le altre pandemie che periodicamente emergono sui media, il terrorismo internazionale o la stessa crisi economica che fece significativamente seguito proprio a questa fase, per favorire il cambiamento e coinvolgere l’opinione pubblica in un processo virtuoso di rimodellamento delle politiche, delle scelte individuali, dei processi d’impresa? Molti indicatori, a partire da quelli messi a fuoco dall’Ippr, un istituto inglese che nel 2006 aveva realizzato una ricerca (Warm words, letteralmente “Parole calde”) sul trattamento della notizia climatica da parte dei media, fanno pensare di no. Perché l’incubo del clima che cambia, suggellato nell’immaginario collettivo dal film The day after tomorrow, uscito un anno prima della catastrofe di Katrina, è stato utile probabilmente in una prima fase per consolidare l’avvento della questione climatica nel discorso pubblico, per rompere il “muro di gomma” della stampa conservatrice e più in generale l’inerzia che caratterizza, come dimostrano gli studi di psicologia sociale, la presa di coscienza dei problemi da parte della nostra specie. Sul lungo periodo però, era la conclusione dell’Ippr, rischia di produrre rigetto da parte delle persone comuni, seminando la convinzione che a fronte di un dibattito polare, quello fra catastrofisti e negazionisti, il problema si possa ignorare e “confinare” nella sfera degli esperti.

Ci sembra perciò che questo approccio, perché la narrazione ecologista sia davvero utile al cambiamento, meriti di essere integrato con una narrazione di segno diverso, scientificamente rigorosa ma allo stesso tempo motivante, che vada oltre l’esposizione della catastrofe e metta a tema le soluzioni, in qualche modo le opportunità che si celano dietro il bisogno di evolverci verso l’economia low carbon. Dove un modello energetico di nuova concezione, centrato sull’efficienza e le rinnovabili, si componga con una metamorfosi civica che guardi alla condivisione, al contenimento degli sprechi, alla mobilità dolce che riduce per di più l’inquinamento su scala locale, al recupero di materia dopo la raccolta puntuale, alle diete ricche di fibre vegetali che salvaguardano la salute e implicano un minor impatto, anch’esso locale e globale, degli allevamenti.

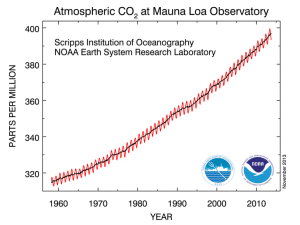

Ma il 2015, dicevamo all’inizio, sarà un anno speciale per la Terra non soltanto perché i fenomeni del cambiamento climatico si manifestano con particolare evidenza. L’auspicio è che lo diventi perché sarà possibile compiere un passo importante verso la soluzione dei problemi che l’Ipcc ha ripetutamente evidenziato, descrivendo scenari più o meno severi a seconda delle politiche di mitigazione messe in atto dai governi. Fra 144 giorni, il 30 novembre, comincia infatti a Parigi una conferenza d’importanza cruciale per la comunità umana. È la Cop21, convocata di nuovo con l’esplicito compito, dopo quelle interlocutorie degli ultimi anni, di varare un protocollo internazionale per il clima che sostituisca quello di Kyoto, prorogato nel frattempo al 2020. L’obiettivo (unico riferimento concreto che scaturì sei anni fa dal vertice di Copenhagen) è quello di stabilizzare da qui al 2100 l’incremento della temperatura globale entro i due gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, soglia oltre la quale le conseguenze potrebbero diventare irreversibili. Come? Abbattendo le emissioni mondiali di CO2, il principale gas climalterante, fra il 40 e il 70% entro il 2050 e azzerandole nella seconda metà del secolo. Esiste, è vero, un respiro della Terra, oltre che una sua voce, ovvero la capacità delle specie vegetali di assorbire durante la stagione calda le emissioni attraverso la fotosintesi: i grafici prodotti dagli osservatori sul tenore di CO2 mostrano infatti delle oscillazioni annuali, corrispondenti ai periodi d’incorporamento e restituzione del gas nei due emisferi. La concentrazione complessiva del gas climalterante però un anno dopo l’altro cresce e la causa, come ha certificato sempre l’Ipcc, deriva con ogni certezza dalle attività umane, in particolare dalla produzione di elettricità da fonti fossili, dal sistema dei trasporti ma anche dal settore agricolo e zootecnico che provoca la deforestazione nelle zone temperate, l’immissione in atmosfera di protossido d’azoto derivante dall’utilizzo massiccio di fertilizzanti, la produzione di metano, fra i più potenti gas-serra, durante i processi digestivi del bestiame. Per capirci: prima che la nostra specie cominciasse a sfruttare in maniera indiscriminata le fonti fossili, durante la rivoluzione industriale avviata nella seconda metà dell’Ottocento, varando per di più un sistema agroalimentare intensivo, la concentrazione di CO2 in atmosfera era di 280 parti per milione (ppm). Nel marzo di quest’anno invece, secondo la “National Oceanic & Atmospheric Administration”, l’agenzia statunitense che si occupa di meteorologia, sono state superate per la prima volta le 400 ppm. Il livello di guardia, perché le radiazioni infrarosse non permangano all’interno dell’atmosfera, innescando i fattori antropici del riscaldamento, è di 350 ppm. Occorre perciò molta disciplina durante i prossimi decenni per invertire la rotta e nel frattempo adattarsi, nel segno della resilienza, agli sconvolgimenti climatici in atto. Eppure non rappresenta questa una bella scommessa per il progresso?

La concentrazione di CO2, fonte: Noaa

È un semestre cruciale, insomma, quello che abbiamo di fronte. Siamo con ogni probabilità all’inizio di una stagione nuovamente aurea per la notizia ambientale e l’enciclica “verde” di papa Bergoglio ha segnato l’avvio, lo capiremo in futuro, di un intervallo ad elevata notiziabilità per le problematiche globali. Vediamo di sfruttare meglio il momento di quanto non sia accaduto nel 2009, ricordando – com’è doveroso fare – i rischi cui sta andando incontro l’umanità. Ma esprimendo allo stesso tempo storie utili a costruire un futuro diverso, a rendere credibile e desiderabile la riconversione ecologica (è il lessico di Alex Langer, fra i padri del pensiero ecologista, di cui ricorre in questi giorni il ventennale della scomparsa), a condividere con le maggioranze la praticabilità di un’economia finalmente libera dal petrolio. Ecco, perché il nostro modello economico si evolva bisogna che anche il giornalismo si metta in discussione, a partire dal servizio pubblico che trascura questi argomenti, come il resto della stampa generalista, finché non diventano emergenza. E gli esponenti dell’informazione specialistica, che attraverso la “Federazione italiana dei media ambientali” abbiamo associato, sono in campo per svolgere, con coraggio e originalità, questa funzione.

Spoleto, 9 luglio 2015

Ringrazio Veronica Caciagli per la preziosa rilettura